Sanguinolento Romeo

Como los del Carrefour de Albacete se han subido a la parra, han empezado a abrir tiendas satélite en el barrio donde antes reinaba. Un mercadona y una tienda llamada “La Casa de la Carne”, mezcla de carnicería y frutería, están siempre llenos mientras que el parking del Carrefour sólo tiene un puñado de tristes coches al sol.

A mi mujer le gusta La Casa de la Carne. “Fíjate”, me dice, “que en una compra mensual me ahorro casi cincuenta euros sobre los precios del Carrefour”. Por tanto, nada más abrir el establecimiento se hizo asidua clienta y todos los meses se acerca un par de veces a llenar el carrito de carne que luego congelamos en un arcón enorme.

Lo malo de este chollo es que en seguida corre la voz, y La Casa de la Carne comenzó a tener cuatro filas de clientes sudorosos en espera. Buenos comerciantes, los carniceros, ampliaron el número de dependientes, o sea de carniceros, y todo arreglado. Casi.

Entre los nuevos dependientes hay un sudamericano bajito en lo mejor de la cuarentena que hace ya unos meses quedó totalmente prendado de mi mujer.

Yo me enteré el día que volví a casa del trabajo y me la encuentro muerta de risa en la cocina.

“He ligado en la carnicería, no te lo vas a creer”, me dice como preámbulo entre risitas. “Fíjate que hasta me he puesto colorada y todo… ¡qué pava!”.

Al parecer ella notó que mientras estaba esperando el carnicero no le quitaba ojo de encima cuando atendía a otras clientas. Luego hubo una serie de movimientos extraños en el orden de la cola y al final se vio atendida por él. Tras unos comentarios sobre el tiempo y la cantidad de carne que compraba, subrayados de sonrisas deslumbrantes y miradas intensas, el hombre no se pudo resistir: “Pues mira que comen carne en casa… ¿es usted casada?”, preguntó con cierta esperanza en la voz. Ella se apresuró a ponerlo al día en lo que a su estado civil se refiere y en el número de carnívoros con los que convivía, mientras un saludable color rojito se adueñaba de su cara.

“¡Qué vergüenza! No pienso volver por ahí”, exclamó como colofón a su historia.

“No seas pava.”, le digo,”Tienen la mejor carne de los alrededores y fíjate qué precios la ternera. Si le gustas, pues mejor para él, le alegras el día y a lo mejor te trata bien en la cesta”.

Aclarar aquí que siempre me ha encantado y me ha dado risa el ver cómo otros hombres se ven afectados por mi santa. Al fin y al cabo, yo fuí uno de ellos hace treinta años y aún lo sigo siendo. ¿Cómo no sentir simpatía ante esos ojos fijos y esas bocas babeantes? Así y todo la vez siguiente me hizo acompañarla en la compra para demostrar al carnicero enamorado que la existencia del marido era totalmente real. En su honor destacar que cuando nos presentó la sonrisa del hombre no encogió ni medio centímetro.

Así y todo la vez siguiente me hizo acompañarla en la compra para demostrar al carnicero enamorado que la existencia del marido era totalmente real. En su honor destacar que cuando nos presentó la sonrisa del hombre no encogió ni medio centímetro.

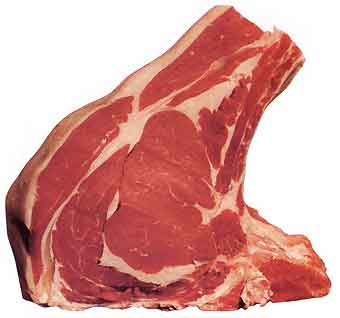

Una vez hechas las presentaciones, la cosa volvió a su ritmo normal, un par de veces al mes llenamos el arcón de carne. Sin embargo el sanguinolento Romeo, no se ha dado por vencido. Tiene el tesón de los sudamericanos en lo que a las mujeres se refiere y eso de los estados civiles no parece ser ningún obstáculo insalvable para él. Por tanto el hombre siguió todas las veces desplegando toda la blancura de sus dientes y el brillo de sus ojos al tiempo que le pone en la bolsa las mejores piezas de carne de la tienda.

Un día, la semana pasada, caí en la cuenta de que hacía mucho que en casa no aparecían aquellos gloriosos filetes de ternera. “¿Es que ya no vas a la casa de la carne?”, le pregunto a media comida.

“No”, contesta, “que la última vez que fuí detecté cierto cachondeíto con los demás carniceros. O se han dado cuenta solos o él les ha dicho algo, pero la última vez como que me miraban todos y eso no es normal”.

Como tampoco me gusta que pase malos ratos pues no insistí en el tema. Sin embargo ese mismo sábado estuvimos de compras y pasamos por la puerta de La Casa de la Carne.

“Cariño, tenemos que comprar carne y a mí me apetece un asado de codillos, ¿por qué no entramos aquí? Son más buenos y baratos que en el Mercadona”. Sugiero.

“Es que fíjate que escote llevo. Lo mismo salta el mostrador y todo.” Me dice no sin cierto malvado brillo en los ojos.

Ya os he hablado alguna vez del demoniete que mi mujer lleva dentro. Normalmente lo controla muy bien, pero si se siente respaldada por mi presencia a veces lo deja salir a pasear. Entonces se le encienden los ojitos y su sonrisa tiene unos poquitos dientes más que de costumbre. ¡Ay del que se cruce en su camino en esas ocasiones!

“¡Bah! Seguro que me ve tan grande que duda antes del salto. Prometo poner cara de malo y sólo salir corriendo si cuando salta lleva el cuchillo entre los dientes”. Bromeo.

El caso es que entramos en la tienda. Hay tres filas de clientes en el mostrador de la carne y ni rastro del sanguinolento Romeo. Tras un rato, me dice: “Para ahorrar tiempo, compra tú la fruta y las demás cosas mientras yo espero”.

Así lo hago y en los siguientes minutos me dedico a recorrer mostradores y expositores. Justo cuando estaba entre la caja de “Manzanas Starky 1.15 € el kilo” y la caja de “Paraguallas Dulces 1,35€ el kilo”, contemplando el cabreo que pilló otro sudamericano, paraguayo de origen, supongo, ante la ortografía de su toponímico, se me ocurrió mirar hacia el mostrador. En ese momento aparecía Romeo desde la trastienda cargando varios costillares de cerdo. Echa un vistazo a la clientela, como sorprendido de la cantidad que hay y, de repente, se le ilumina el rostro en una sonrisa que hace que todos los de la cola se pongan las gafas de sol.

Acaba de verla a ella.

Y a su escote, supongo.

No puedo evitarlo. Me cruzo de brazos con aire de marido aburrido y me medio escondo entre una columna y unas cajas vacías de Manzanas Starky dispuesto a no perderme ni un gesto de todo el baile.

Durante los siguientes 10 minutos o así, la cola va avanzando mientras los carniceros cantan los números a una velocidad endiablada. Hay media docena por lo menos. Sería una casualidad enorme que le tocase el Romeo a mi churri. Romeo atiende a una señora, a dos, y mientras lo hace, cada vez que la actividad no pone en peligro sus dedos, clava los ojos en mi mujer. “Se va a anudar un dedo a la bolsa”, me digo, mientras falla tres veces seguidas en hacer el nudo sin mirarse las manos.

Finalmente, no puedo detectar cómo exactamente, es él quien canta el número 71, que es el que lleva ella.

La sonrisa se ensancha un poquito más, si aún es posible, y le guiña un ojo mientras señala un extremo del mostrador, el del pollo, menos concurrido que el resto. Desde donde estoy puedo constatar cómo el hombre se luce. Saca los mejores trozos de carne y se los presenta con los mismos gestos que el dependiente de Tíffany’s enseñándote las joyas de la corona real inglesa. Inclina la cabeza como un galán de los años 30 posando para su book mientras le guiña un ojo de complicidad en el convencimiento de que lo que le da es lo mejor de lo mejor.

Ella le pide muslos de pollo. Cuando él los está cogiendo inclinado sobre el mostrador, ella pregunta:

“¿Me puedes abrir los muslos un poquito? Los quiero para el horno”.

Puedo ver cómo el hombre respinga y se endereza de golpe. Tanto que enreda la cabeza con las ristras de longaniza roja que cuelgan encima de él y durante un momento la mira intentando adivinar el número de intenciones de la frase mientras parece un rastafari que acaba de meter los dedos en el enchufe. La inocente sonrisa de ella le demuestra que el número de intenciones se reduce a uno. Por lo que se pone a abrir muslos como loco.

«Se amputa un dedo, seguro»,me apuesto a mí mismo al ver cómo sigue mirando de reojo a mi santa mientras lo hace.

Aquí puedo ver cómo es cierto lo del cachondeíto. Primero uno, luego otro, y más tarde otro de los carniceros se acercan a la pareja y hacen algún comentario a mi mujer de esos que van dirigidos a él.

“Parece que hace calor hoy”, dice uno de ellos. Dado que estamos como a 41 grados centígrados, el comentario a lo mejor habla de otra case de calor, el que siente el pobre Romeo, que ha empezado a sudar a pesar del frío que sube del mostrador refrigerado.

Pero al hombre no se le puede negar la moral. Cuando cesan las visitas de sus compañeros continúa con su amable amabilidad.

“Debería usted comprar menos”, dice.

“¿Por qué?”, pregunta, cándida, mi mujer.

“Porque así vendría más a menudo… y no tendría que llevar tanto peso”, aclara él.

“No si yo me apaño bien”, dice ella.

“…¿Y ahora, en verano, a qué piscina va usted?” pregunta él.

“A la de Chinchilla, que es más tranquila” contesta ella rápida, sin aclarar que hace por lo menos dos años que no vamos a ninguna piscina.

“¿Y va usted con su marido?”, insiste él.

“Sí, claro”, contesta ella veraz. “Pero a veces voy con unas amigas”, miente descarada. Él vuelve a desplegar su encantadora sonrisa. «Los de Chinchilla van a aumentar su clientela», me digo. Pero la situación no da para más. Mi santa esposa lleva ya más de 20 kilos de carne y hay otras clientas esperando. Como última gracia el hombre coge él mismo las bolsas, sale del mostrador y se las coloca en el carrito.

Pero la situación no da para más. Mi santa esposa lleva ya más de 20 kilos de carne y hay otras clientas esperando. Como última gracia el hombre coge él mismo las bolsas, sale del mostrador y se las coloca en el carrito.

Adiós hasta la próxima. Adiós muy buenas.

Ella se gira hacia la salida y me busca con la mirada. Me saca la lengua al verme muerto de risa abrazado a la columna y se dirige a las cajas agitando su melena al andar.

Cuando se entere de que lo he subido a Internet, me temo que voy a estar sin probar la ternera mucho tiempo…

Jejejeje,que bueno,jajajajaja con lo que es tu mujer,yo temblaría en el pellejo del carnicero,jaja te aseguro que te vas a perder lo mejor.

¡¡ Dios, lo que daría yo por ver la cara del carnicero cuando le resople tu mujer ¡¡¡