¡IKEA!

Entre baños, comedores, cocinas, jardines y demás, había un hueco en la paulatina conversión continuada que mi querida mujer hace de mi vida que yo me temía que algún día fuese rellenado: El dormitorio.

Entre baños, comedores, cocinas, jardines y demás, había un hueco en la paulatina conversión continuada que mi querida mujer hace de mi vida que yo me temía que algún día fuese rellenado: El dormitorio.

Tenía, el pobre, una pared entera sin nada que colgar o mirar. Tenía, el pobre varios metros cuadrados vacíos pidiendo a gritos ser rellenados. Tenía, el pobre, un armario de cuando nos casamos con alambres retorcidos sustituyendo a las bisagras desprendidas por el paso del tiempo.

Era claro que al pobre le quedaban los días contados, eso ya os lo imagináis, supongo. Es más, imagino que os estaréis preguntando cómo el torbellino que tengo por mujer consentía tal carencia de muebeles y tal estado de penuria en el armario. Lo de los muebles lo explica la cuenta corriente, lo del armario lo explican los espejos que adornaban sus cuatro puertas desde el suelo hasta unos dos metros de alto y que, según ella, la hacen más guapa que ningún otro espejo del mundo mundial. Pero está claro que tenía los días contados. Sólo era aprovechable La Cama (pronúnciese con mayúsculas y voz de Constantino Romero haciendo de Terminator).

No sé si en algún sitio os he mencionado la cama. Es de hace unos 12 años, cuando la época metálica de mi mujer. Por cierto, no es de lo que quería hablaros ahora, pero creo que esa época merece un pequeño paréntesis:

En aquellos días alguien informó a mi amada esposa que los muebles de forja se hacían con una serie de módulos prefabricados de hierro que los fabricantes de muebles utilizaban a modo de kit de montaje. Una bombilla malvada se encendió sobre su cabeza, agarró a su hermana y se plantó sin más ni más en un almacén de hierros al por mayor.

Acorraló al encargado y, al cabo de 10 minutos, éste le dio mano libre para elegir lo que quisiese con tal de que lo dejase trabajar de una vez. Yo no estuve presente pero, según me contó ella, aquello degeneró rápidamente en uno de esos líos que tan inocentemente monta a su alrededor.

Se puso a diseñar el cabecero y el pie de la cama sobre el cemento del suelo del almacén, esta voluta, aquí, esta barra acá, este arco acullá… y en diez minutos tuvo a todo el personal del almacén y a algún camionero que llegaba para cargar y descargar, a su alrededor opinando sobre “Eso no queda bien”, “Yo pondría aquello más alto”, etc. etc.

Finalmente alcanzó un acuerdo consigo misma y con el sindicato del metal en pleno, imagino, sobre qué piezas artísticamente espiraladas quería y en qué orden y posición, y el compromiso del almacenista de llevarlas al herrero que nos había diseñado las rejas de las ventanas, junto con la promesa de no volver por allí nunca implícita en el precio baratísimo que pactaron.

Finalmente alcanzó un acuerdo consigo misma y con el sindicato del metal en pleno, imagino, sobre qué piezas artísticamente espiraladas quería y en qué orden y posición, y el compromiso del almacenista de llevarlas al herrero que nos había diseñado las rejas de las ventanas, junto con la promesa de no volver por allí nunca implícita en el precio baratísimo que pactaron.

El herrero, no sabía qué hacer con la variopinta mezcla de piezas de hierro que le llegaron y llamó por teléfono a decir que él no se hacía responsable de que “la reja fuese a aguantar mucho con esas piezas”. Allá se lanzó mi mujer a explicarle que no era una reja lo que quería, sino una cama y a hacerle un diagrama de cómo tenía que soldar los distintos elementos.

Tras mucho rascarse la cabeza entendió lo que le decían y al cabo de unos días llamó para decir que ya tenía la cama hecha y que, por Dios, hiciésemos el favor de llevárnosla de allí, que todo el mundo que pasaba se quedaba mirando y querían otra para su casa, que él había sido feliz haciendo rejas, puertas de jardín y barandillas para balcones, y que no tenía necesidad de entrar en el mundo del diseño de muebles, que él era un herrero, no un artesano forjador, que sospechaba que no nos estaba cobrando lo suficiente y que quería retomar su oficio de siempre (El pobre no sospechaba que aún sería convencido para hacer dos cabeceros y una mesa tipo velador más para mi cuñada, una mesa de comedor y otra de centro para nosotros antes de tener que prohibirnos aparecer por su herrería).

Una vez pintada en color verde-bronce-con-pátina, doradas volutas y artísticas florecillas en los adecuados lugares, quedó como que muy bonita.

Durante 12 años, la cama se ha portado como una campeona, silenciosa en los momentos oportunos y fuerte y resistente en todos los momentos (Cierto que una vez partimos por la mitad el somier al subirnos los cinco, y los dos gatos, en ella al mismo tiempo de un salto, pero eso es otra historia…).

De como las mesas metálicas, la de centro y la de comedor, fueron rellenadas por cincuenta y ochenta kilos respectivamente de hormigón y ladrillos por mi suegro, de cómo acabaron en el jardín donde les crecieron flores y yerba… no voy a decir nada. Baste lo narrado como pequeño paréntesis representativo de aquella Época Metálica.

El caso es que el dormitorio era una asignatura pendiente para mi mujer.

Pero ya no.

Ha hecho unos ahorrillos, se ha montado en su coche con su amiga Teresa, en el rol de acompañante y asesora y ambas, en una suerte de Telma y Loise a la española, se han adentrado en ese submundo demoníaco del IKEA.

Dejadme que hable de ese sitio. Demoníaco laberinto del que no puedes salir si no pasas varias veces por todos los sitios. Infernales e interminables listas de códigos y referencias, interminables e infernales montañas de cajas codificadas y referenciadas, pasillos y más pasillos que se retuercen sobre sí mismos una y otra vez. Miles de cositas de a tres euros artísticamente colocadas para que tropieces y te fijes en ellas. Señoritas ofreciendo croquetas con mermelada. Maridos sudorosos de pies doloridos. Mujeres ansiosas de ojos dilatados y pulsaciones elevadas… Hacen falta inviernos noruegos con miles de horas de oscuridad y aburrimiento para diseñar una trampa para mujeres como es el IKEA. Se cuenta que hay un señor jubilado que entró el día de la inauguración y que aún vaga por los pasillos sin encontrar la salida, encargándole a todo aquél que quiera oírlo que, por favor, le traigan el Sintron de la farmacia la próxima vez que vuelvan…

Pues bien, allí se fueron y de allí volvieron en el mismo día. Toda una azaña, pese a haberse llevado ya desde casa toda una resma de folios, impresos desde su catálogo on-line, con los códigos, referencias, planos y ubicaciones GPS. Azaña que cumplieron sin más problemas que una pequeña tendinitis en la muñeca derecha de tanto tirar de cajas de tableros.

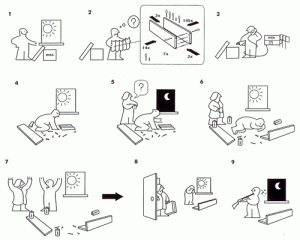

En estos mismos momentos, 7 de abril de 2010 a las 8:47 de la tarde, tengo la casa llena de cajas de cartón, planchas de corchopan, plásticos y serrín mientras tres peruanos y un subsahariano montan, atornillan, desembalan y aprietan y el perro llora atado en el porche porque no le gusta estar atado… pero es que le ha mordido al negro, y eso no se puede consentir, oiga. Con ello me ha librado (mi mujer, no el perro, claro) de la tortura del montaje de los muebles, tortura que ya pasé en su día con los que puso en el comedor, por lo que le estoy muy agradecido. Da gusto oír ese zumbido de destornilladores eléctricos manejados por operarios pagados sustituyendo a los juramentos y maldiciones que produce el destornillador manual manejado por tí…

En estos mismos momentos, 7 de abril de 2010 a las 8:47 de la tarde, tengo la casa llena de cajas de cartón, planchas de corchopan, plásticos y serrín mientras tres peruanos y un subsahariano montan, atornillan, desembalan y aprietan y el perro llora atado en el porche porque no le gusta estar atado… pero es que le ha mordido al negro, y eso no se puede consentir, oiga. Con ello me ha librado (mi mujer, no el perro, claro) de la tortura del montaje de los muebles, tortura que ya pasé en su día con los que puso en el comedor, por lo que le estoy muy agradecido. Da gusto oír ese zumbido de destornilladores eléctricos manejados por operarios pagados sustituyendo a los juramentos y maldiciones que produce el destornillador manual manejado por tí…

Ella se ha ido a trabajar, dejándome solo ante el peligo, y yo me he refugiado en mi pequeña habitación, rodeado de toda la ropa que tenemos, mantas, sábanas y almohadas en montañas sobre el suelo y el sillón de leer y me he puesto a escribir para haceros llegar, cual reportero de guerra en el telediario de las tres, las últimas novedades.

Me lleva llamando toda la tarde para que le cuente cómo va el montaje y yo, con malvada complacencia, no la defraudo contándole que han roto dos cristales, que le han arañado una puerta y roto una pata a la mesita de noche, que se les han olvidado las bisagras, etc. etc. Creo que no se cree nada, pero de alguna manera tengo que vengarme.

¿Cómo quedará el dormitorio después de esto? Supongo que precioso. Aunque yo echaré de menos aquellos benditos espejos…

entonces…¿me puedo llevar ya los sillones?

un abrazo brother

Inocente… los sillones están en la entrada, no en el dormitorio. Tendrás que seguir esperando, me temo.

Jo, que ganas tenia. Lo que me he reído con la trampa del IKEA. Snif.

Me acordé de ti.

Aunque no te lo creas tuve que ir a Albacete desde Valencia, en plenas fallas (todo cerrado), para comprar un microinterruptor para un calentador de gas (arranque eléctrico). Me costó 43 céntimos pero lo compensé en la pastelería de al lado. Luego me tomé un cortadito y otra vez para Valencia. Y es que hacen lo que quieren con nosotros. Hala, gracias otra vez por hacerme reír así. Por cierto, los del TDT se han puesto ciegos en tu ciudad. Las dos tiendas que visité hasta la bandera, todos con lo mismo.